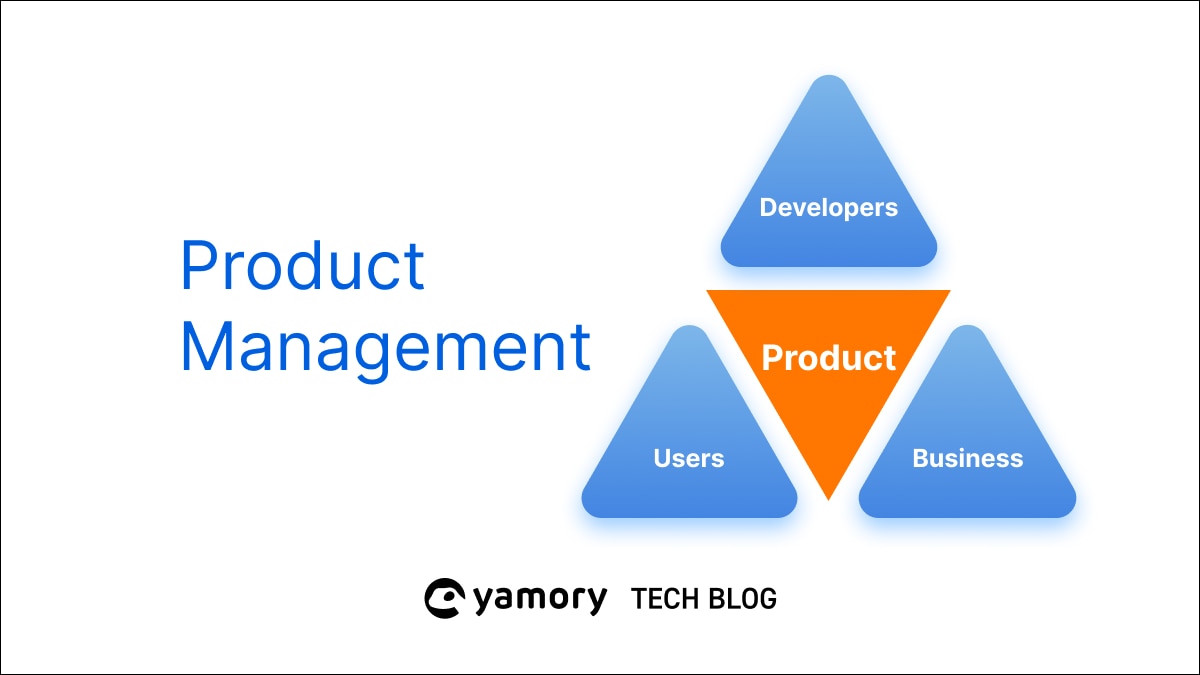

B2B SaaSの組織的なプロダクトマネジメントの取り組み紹介

鈴木康弘

2025.4.11

脆弱性管理クラウドyamoryのプロダクトオーナーを担当している鈴木康弘です。

今回はB2B SaaSのプロダクトマネジメントのあり方について、日々試行錯誤している取り組みをご紹介します。同じようなフェーズのプロダクトを担当しているプロダクトマネージャーにとって参考になれば幸いです。

組織でプロダクトマネジメントする方法を模索する

yamoryをリリースして、丸5年が経ち、やっとビジネスとして成長期に入ってきました。正直ここまで苦労しました(涙)。

ビジネス組織、プロダクト組織も拡大していく中で、組織的に製品の方向性、舵取りをしていく仕組みが求められています。組織の拡大に伴い役割も変化しており、プロダクトオーナーの私自身ほとんど商談に出なくなり、顧客接点や受注・失注理由等の一次情報に触れる機会が少なくなりました。1人では全ての情報のインプットも、適切なアウトプットもできません。

そこで、事業に関わるすべての人がそれぞれの役割でリーダーシップを発揮し、組織的にプロダクトマネジメントを回せる仕組みを模索し始めています。

インプット → 学習 → アウトプットのサイクルを作る

とはいえ、yamoryまだまだ小さな事業部でグループも3つしかありません。「事業開発グループ」「プロダクトマネジメントグループ」「プロダクト開発グループ」です。(ここからもっと大きくしてきます。その前にしっかりと仕組みは作っていきたい。)

顧客接点が多く、受注や失注理由等の一次情報を持っているのは、事業開発グループの営業、CS、ソリューションアーキテクト等の方々です。

プロダクトの利用率やKPT等の情報を持っているのはプロダクトマネジメントグループ、プロダクト開発グループの方々です。

皆が持っている情報から、受注・失注・解約・顧客要望等の情報、マーケット・プロダクトKPI等の情報を共有し集約、分析結果などを抽出して、組織的にインプット→ 学習 → アウトプットしていく必要があります。実際やることとしてはこんなイメージでいます。

やることのイメージ

- インプット

- 顧客要望や象徴的な受注事例、失注・解約事例の共有

- プロダクトKPI等の数字を見える化、共有

- プロダクトの内部課題の共有

- 学習

- 情報の集約や分析

- 課題の発見

- アウトプット

- 仮説検証や対策の立案

- 優先順位決め、ロードマップへの反映

- プロダクト戦略の修正

元々yamory事業部では、半期毎に事業戦略やプロダクト戦略、ロードマップを打ち出し、四半期毎に微修正という形でやってきたので、インプットや学習結果をアウトプットし、戦略やロードマップに反映するのは、同様のサイクルでやるのが良いと考えていました。

具体的にやり始めたこと

短期的なサイクル(週次 or 隔週)で事業開発グループがお客様から得た一次情報をプロダクトマネジメントグループ、プロダクト開発グループに共有し、要望や課題を集約する。これは現在は隔週のペースでやっています。

四半期 or 半期毎に、集約管理された要望やその他の課題論点を持ち寄り、議論し、プロダクト戦略やロードマップに反映しています。

具体的には下記の通りです。

プロダクトマネジメントMTG(隔週)

- 目的

- 事業開発グループが取得した一次情報をプロダクトマネジメントグループ、プロダクト開発グループに共有し、要望や課題を集約する

- 参加メンバー

- エンジニア、PM、デザイナー、カスタマーサクセス、ソリューションアーキテクト

- コンテンツ

- 事業開発グループから直近の顧客要望や課題を共有

- その他議論トピック

- 直近の施策の相談、議論

- 狙い

- 要望や課題の共有、集約はもちろんですが、タイムリーな顧客情報に接する機会を増やし、プロダクトに関わるメンバーの顧客理解が深まることも期待しています。

分析議論→戦略、ロードマップ反映(四半期、半期毎)

- 目的

- 「インプット → 学習 → アウトプット」のうち、学習とアウトプット

- 参加メンバー

- 事業部全員

- コンテンツ

- 1日目

- 受注分析、失注分析の共有・議論

- 競合分析の共有・議論

- 2日目

- 顧客要望分析の共有・議論

- 現時点でのプロダクト競争力の評価の共有・議論

- 3日目

- 半期等のキックオフにて議論結果を踏まえた戦略アップデートやロードマップ、開発優先度の共有

- 1日目

- 狙い

- Visionalグループ全体で半期に一度キックオフがあり、また事業部全体で四半期に一度振り返り、戦略変更、目標設定の変更を行うため、プロダクトの戦略やロードマップの変更に関してもリズムを合わせたい

- 各グループから分析結果を持ち寄って議論し、論点を抽出、結果を踏まえてロードマップへの反映を行うことで、メンバー全員の理解度、納得度も高めたい

やってみて感じたこと

- 継続的に、顧客要望や課題を話す場を作り、普段顧客接点が少ないプロダクトに関わるメンバーにも顧客要望や課題に触れる機会を作れたことは良かった。

- ただ、顧客要望の数が多くなり、集約管理の方法にも課題が出てきているので、そちらは改善していきたい。

- 大きな会議をファシリテーションしたり、議論を導くのは難しく、人的工数もかかるため、より良いやり方を考えたい。

最後に

継続的に、組織でプロダクトマネジメントする方法を模索、改善していくことが大切だと思いますので、引き続き想いを持ってプロセスを作っていきます。

プロダクトマネージャーも採用していますので、B2B SaaSプロダクトやセキュリティプロダクトに挑戦してみたいプロダクトマネージャーの皆さん、是非ご連絡ください。

© Assured, Inc.